文章主题:不要吻我, 顾铮, C

FOREST GALLERY

文章首发于LesIdeesProduction

Claude Cahun:

“Under this mask, another mask.”

克劳德•卡恩(1894-1954)

“在这张面具下,是另一张面具。我将永远不会把这些面孔都抹去。” Claude Cahun在她的自传《无效的忏悔录 Disavowals》中写道。 这位具有开创性的法国艺术家、作家及摄影师因她对性别的探索而闻名:她用镜头与身体作为武器来诠释她关于性别的想法,拒绝现有的限制和惯例。

在当今艺术及时装领域,“性别中立”和“跨性别”早已成为人们讨论的议题,性别中立的模特受到青睐,服装也越来越颠覆性别。但在20世纪初,成为一位雌雄同体的艺术家并不是件容易的事。挑战美和性别的既定观念,Claude Cahun与其说是一位激进艺术的先驱,更是创造了一面镜子,我们从中得以一窥其性别探讨对今时今日的意义。

Claude Cahun, Self-Portrait, 1928

Claude Cahun, Self-portrait, Mask, c. 1929

克劳德•卡恩Claude Cahun1894年出生于法国一个上层中产阶级家庭,本名为Lucy Schwob,她后来放弃了这个女性化的名字,给自己取名更中性的Claude。她认为自己是无性别的人,不在传统的性别类型之内。她在自传中写道:

“换个思维吧。男性化?女性化?那得看具体情况。中性是唯一一个永远适合我的性别。”

Claude Cahun, Self-Portrait, 1920-1921

Claude Cahun, What Do You Want from Me, 1928

Claude Cahun, Untitled, 1936-1939

Claude Cahun as Elle in Barbe bleue, 1929

Claude Cahun, Self-Portrait, 1927

Claude Cahun最为人熟悉的是她一系列“超现实主义”的自拍照,但她从来没有成为这个超现实主义团体(代表人物有达利Dalí 、安德列•马松André Masson等)真正的一员,是因为这个团体的本质为——“男孩俱乐部”。尽管超现实主义艺术家不断将女性纳入创作的素材,但女性艺术家在超现实主义的圈子里,角色却只是缪斯或性对象而已。

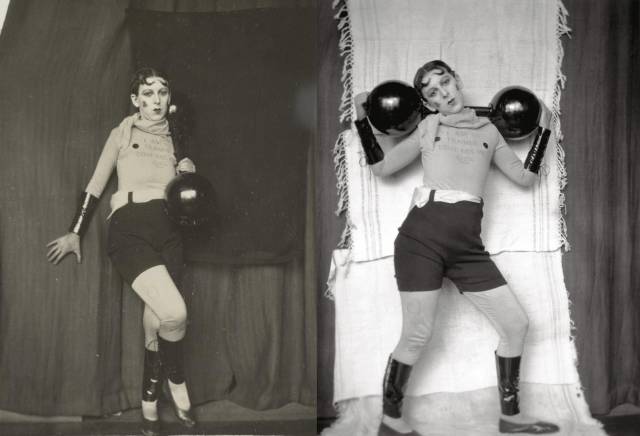

Claude Cahun将头发剃光,身穿各式各样的服装,扮演雄性激素旺盛的女运动员、日本女偶、丑角、荡妇、舞女……呈现她对政治身份、性别意识以及自我认同对探索。在她这些自拍像中,这些形象可以说是Cindy Sherman作品的前身。但在那个时代,与她最为相似的艺术家却是马塞尔•杜尚(Marcel Duchamp)。那时杜尚为自己创造了另一个身份——Rrose Selavy,摆姿势让曼•雷(Man Ray)拍了一张照片,照片中的他看起来就像是银幕上的妖艳女郎。

Rrose Selavy Alias Marcel Duchamp, Man Rey 1921

Claude Cahun, Self-Portrait, 1929

1928-29年,是Claude Cahun创作的巅峰时期。她扮演着各种不同角色,穿着笨拙的长裙,发辫绕过头顶,有时又将头发抹得十分光滑,看上去像是花花公子或上世纪20年代分发的卡片。卡恩这个时期的自拍像通常布景简单,着重于她所扮演的形形色色化身的特写,经常以脸部表情、面具、化妆、服装来模仿与嘲弄一些社会既有的性别角色。

她的自拍像展现了这种将真实转变成符号的特色,正如她自己说的:“你应该知道,这世上的每件事物都只是记号,以及记号的记号。”此外,她也说过:“我的生命中最快乐的时刻?做梦。幻想我是他人,扮演我最喜爱的角色。” Claude Cahun就像是演员般不断地改变她的扮相、扮演吸引她的角色,她在这些自拍像中展示了变化多端甚至互相矛盾的种种形象,一方面呈现自我的消解、破碎与转变,一方面突显自我是不稳定的、流动的与多元的。

Claude Cahun, Self-Portrait, 1929

Claude Cahun, Self-Portrait, 1928

Claude Cahun在这张自拍像里,剃着光头,憔悴如濒死之人。她斜对镜头,面色苍白,看上去病恹恹的,给人的感觉就像是奥斯维辛集中营的幸存者(她本身就是法国犹太人)。从这张照片中既看不出她的社会身份,显然也看不出生理性别。

Claude Cahun, Untitled, 1928

这张照片中,她裹着一件披风,上面饰有几张奇怪的面具。仿佛以一种戏剧性的方式说:身份是一个概念,是我们戴着的面具。甚至可以认为她的作品反映了种族问题,因为她经常在一张照片里反转颜色,有时有意把肤色调暗,从而强化了身份和我们所扮演的角色的双重性或多样性。

Claude Cahun, Self-Portrait, 1929

Claude Cahun, Solange Roussot in “Barbe Bleue”, 1929

在她其中一张最著名的自拍照中,她穿着紧身衣和短裤,拿着表演球,扮演一位马戏团的大力士;胸前写着警告:“I AM IN TRAINING DON’T KISS ME”(正在训练中,不要吻我),但在脸上却画有爱心的符号。

Claude Cahun, Self-Portrait, 1927

另外不得不说的是拍下这些照片的人。这个人就是Claude Cahun的灵魂伴侣Marcel Moore。她和Marcel Moore既是继姐妹,又是恋人,她们共同进行艺术创作。在她们还是小女孩时就相遇了,到两人的父母结婚时,她们已坠入了爱河。

整个20世纪20年代,她们移居巴黎的超现实主义圈,她们在1937年迁到诺曼底海岸附近的泽西岛(Jersey)。1940年德军入侵泽西岛,她们参加抵抗运动,创作反纳粹的宣传资料,乔装散播出去。1944年,她们双双被捕入狱并获死刑,在1945年同盟国解放泽西岛,她们才得以死里逃生。但由于拘役严重影响了健康,1954年,Claude Cahun在法国去世。

Claude Cahun, Portrait of Marcel Moore, 1928

Claude Cahun, Aveux Non Avenus. Paris- Éditions du Carrefour, 1930

Claude Cahun 在1920年代末期已经累积了许多的自拍像,它们就像是自我形象的储藏库一般,供给她许多摄影蒙太奇可以变造利用的元素。在她的代表作《无效的忏悔录》(Aveux non Avenus)(1930)这本两百页左右的散文诗当中,卡恩与摩尔合作,并置现成的摄影、版画以及素描成多义的构图,并在最突出的位置拼贴一些她过往的自拍像,加工成十张摄影蒙太奇插图,与文字对话而形成相当丰富的作品。

Claude Cahun, Aveux Non Avenus. Paris- Éditions du Carrefour, 1930

Claude Cahun, Aveux Non Avenus. Paris- Éditions du Carrefour, 1930

“Claude Cahun是极少数的超现实主义女性摄影家之一,也是唯一终生投入超现实主义的女性摄影家。观看她的自拍像与摄影蒙太奇就像是欣赏一场超现实主义的嘉年华,在充满面具、镜像与扮装的视觉飨宴中感受到犹太新女性与女同性恋的这些边缘认同的暂时解放。

卡恩的自我再现主要是以表演为策略,像演员一般扮演许多戏剧的化身,经常操纵暧昧多义的视觉面具,以伪装来透露她的化身边缘性的自我认同,她将认同看作扮装,以犹太新女性与女同性恋特有的敢曝感性嘲讽父权与异性恋社会的认识论,谐拟父权与异性恋社会中女性的刻板印象,解构与去中心化人类的主体性,并铭刻性别、性欲与族裔的差异认同。”

——刘瑞琪所著《阴性显影》

Claude Cahun, I extend my arms, 1931

“Under this mask, another mask.

I will never be finished removing all these faces.”

图片来自http://theredlist.com/

部分内容参考自Dazed《The early 1900s artist who rejected gender constructs》

刘瑞琪所著《阴性显影》——《变幻不居的镜像:犹太同女摄影家克劳德卡恩的自拍像》

Chinadaily.com译文《克劳德·卡恩:超越时代的跨性别艺术家》

《不要吻我》作者:顾铮

撰文及翻译来自C

(赞赏通道)

AI时代,拥有个人微信机器人AI助手!AI时代不落人后!

免费ChatGPT问答,办公、写作、生活好得力助手!

搜索微信号aigc666aigc999或上边扫码,即可拥有个人AI助手!